Xylella: un quadro sempre piu’ complesso

In Puglia la pauca arriva a sud di Bari, emergono nuove sottospecie tra cui la fastidiosa ritrovata su vite, segnalata anche in Spagna e Portogallo.

L’inizio e lo sviluppo dell’epidemia

Son passati ormai 12 anni da quando fu scoperto che il batterio Xylella fastidiosa sub pauca era la causa della moria di piante di olivo nel Salento, la parte meridionale della regione Puglia.

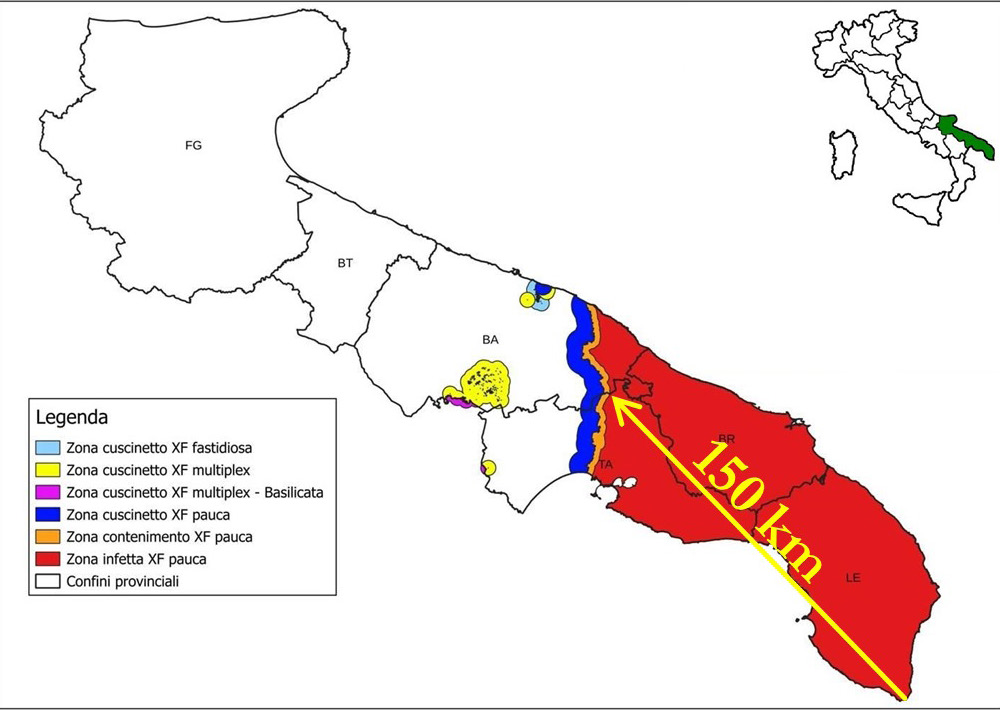

I primi focolai individuati, inizialmente molto confinati, si sono poi velocemente allargati a dismisura verso nord assumendo un andamento epidemico, interessando per intero le province di Lecce, Brindisi e gran parte di quella di Taranto e hanno fatto la loro comparsa in alcuni comuni della provincia di Bari. Un territorio di circa 8.000 km2, il 40% dell’intera superficie regionale, dove sono morti oltre 10 milioni di alberi di olivo.

Questo disastro dai tratti apocalittici, è stato favorito da una serie di fattori che hanno realizzato una “tempesta perfetta”, la cui previsione non era ipotizzabile da parte degli addetti al settore:

• Il ceppo del batterio – ST53 molto aggressivo e letale per l’olivo;

• La quasi totale presenza di due varietà coltivate da secoli: Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, rilevatesi altamente suscettibili;

• La presenza di abbondanti popolazioni del vettore, la “sputacchina” Philaenus spumarius

• Condizioni climatiche idonee allo sviluppo del batterio ed a favorire il ciclo vitale del vettore che staziona per lungo tempo sull’olivo.

La sputacchina, con le cicaline, per il meridione d’Italia, costituiscono un gruppo d’insetti che hanno iniziato ad assumere valenza fitosanitaria sul finire degli anni ’90, man mano che gli insetticidi organo fosforici venivano revocati e banditi per la difesa delle colture, favorite dalle mutate condizioni climatiche rispetto al passato.

Dal primo luogo del ritrovamento degli ulivi morti per xylella, oggi gli ultimi focolai individuati distano circa 150 km

Un nuovo scenario per il comparto olivicolo

Son passati ormai 12 anni da quando fu scoperto che il batterio Xylella fastidiosa sub pauca era la causa della moria di piante di olivo nel Salento, la parte meridionale della regione Puglia.

I primi focolai individuati, inizialmente molto confinati, si sono poi velocemente allargati a dismisura verso nord assumendo un andamento epidemico, interessando per intero le province di Lecce, Brindisi e gran parte di quella di Taranto e hanno fatto la loro comparsa in alcuni comuni della provincia di Bari. Un territorio di circa 8.000 km2, il 40% dell’intera superficie regionale, dove sono morti oltre 10 milioni di alberi di olivo.

Negli ultimi anni si assiste ad un rallentamento dell’avanzata del fronte dell’infezione verso nord, oltre che della progressione della malattia sulle piante infette nelle aree salentine. Il rallentamento dell’espandersi della malattia verso nord è dovuto a

- Condizioni climatiche meno favorevoli allo sviluppo del batterio,

- Diverso ordinamento colturale, con presenza di altre specie coltivate e differenti modalità di gestione del terreno

- Attuazione delle misure di contenimento previste per legge

- Popolazione di vettori meno abbondante.

Queste ultime consistono in

- Lavorazioni del terreno (arature, fresature, erpicature, trinciature) per il controllo delle forme giovanili della cicalina, prima che riesca a spostarsi sulle piante;

- Trattamento chimico contro i vettori adulti con interventi da aprile/maggio ad ottobre, come indicato dal piano regionale di monitoraggio del vettore;

- Estirpazione di tutte le piante per un raggio di 50 mt da ogni pianta risultata infetta.

Il rallentamento della progressione della malattia sulle piante infette dipende dalla presenza di

un serbatoio d’inoculo di gran lunga inferiore, a

causa della morte delle piante che fungevano

da sorgente d’inoculo, oltre che dalla significativa

rimozione di oliveti gravemente danneggiati,

spesso sostituiti con cultivar resistenti (bassa

carica batterica/colonizzazione pianta). Questo

ha causato una significativa riduzione della percentuale

di sputacchine infette e quindi la loro

capacità di trasmissione prolungata nel tempo

sugli alberi, che poi è alla base del rapido declino

e successiva morte.

Nel frattempo, alle due prime varietà resistenti – FS17 e Leccino, a seguito dei risultati dei test di patogenicità, delle dirette osservazioni ed analisi eseguite sulle piante presenti in campo, altre due varietà di olive mostranti tratti di resistenza o tolleranza, sono state autorizzate all’impianto: Leccio del corno e Lecciana.

Il significato della resistenza è specificato nell’occhiello.

La resistenza dell’ulivo a Xylella fastidiosa sub pauca (ST53) Non bisogna confondere il termine “resistenza” con “immunità”. Caratteristiche che contraddistinguono una cultivar resistente

- Si infetta? SI

- Infezione → sintomi – periodo di incubazione più lungo.

- Sintomi di disseccamento più blandi e limitati sulla chioma

- Meno quantità di batterio nelle piante

- Batterio poco diffuso nelle piante

Questo significa che la sputacchina ha meno possibilità di acquisire e trasmettere il batterio, con il risultato di avere una minore pressione d’inoculo nell’ambiente.

Attualmente la presenza del batterio più a nord, riguarda alcune piante di olivo (7, tempestivamente eradicate, alla data di redazione di questa nota , a fine marzo 2025) alla periferia sud di Bari. Si tratta di piante sparse, in vicinanza di arterie stradali di grande percorrenza e di rotatorie, dove molto verosimilmente il vettore “autostoppista” è stato trasportato passivamente da mezzi di trasporto dalla zona infetta.

Intanto nel Salento continua la rigenerazione olivicola con la messa a dimora di centinaia di ettari con le varietà di olivo resistenti.

Lo stato attuale dell’epidemia

Il programma di monitoraggio attuato in Puglia, conta oltre 1 milione di analisi eseguite in 10 anni. Nuove metodologie d’indagine sono state attuate sperimentalmente, come il monitoraggio degli insetti vettori nelle aree tampone ed indenni, per verificare e cercare di anticipare l’avanzata del batterio.

Nel corso di queste indagini c’è stata l’amara sorpresa nel 2024, del tutto inaspettata, del ritrovamento nel barese di altre due sottospecie, la “fastidiosa”, con il genotipo ST1 noto e temuto agente causale della malattia di Pierce della vite, e la “multiplex”, con il genotipo ST26 sull’altopiano stepposo delle Murge.

A preoccupare è soprattutto il ritrovamento di X. fastidiosa sub fastidiosa in un territorio ristretto, adiacente al più importante distretto europeo di coltivazione dell’uva da tavola a sud est di Bari (Noicattaro, Rutigliano).

Finora, in un’area molto circoscritta, sono stati eseguiti quasi 50.000 saggi che hanno permesso di identificare il ceppo ST1 di X. fastidiosa su mandorlo (214 piante) e vite (127), oltre che su ciliegio (7) e poligala (1). Attualmente è ora in atto la totale eradicazione, che prevede anche l’estirpazione di circa 30 ha di vigneti, con l’auspicio di eradicare totalmente il focolaio.

In un quadro epidemiologico ancora da definire, per ora resta la certezza che i vettori della Pierce’s disease presenti in California (sharpshooters) non sono da noi presenti e che la nostra sputacchina sia lì considerata un vettore secondario, di minore importanza per la trasmissione della malattia.

Il focolaio di Xylella fastidiosa sub multiplex individuato sull’altipiano delle Murge, con oltre 40.000 campioni testati, in aree destinate alla coltivazione di cereali e pascolo, riguarda piante di mandorlo sparse, spesso cresciute sui muretti a secco tipici della regione.

L’intero database dell’enorme programma di monitoraggio condotto nella regione Puglia, è consultabile sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it. Il database è accompagnato da una nota dell’Osservatorio Fitosanitario regionale, con le indicazioni indispensabili per una corretta lettura dello stesso.

E’ una mole di dati imponente, con i risultati di oltre un milione di analisi, irripetibile ed insostenibile da attuarsi in altri contesti, che ha permesso però di avere un quadro completo della presenza del batterio in regione e di prevedere come agire in futuro alla presenza di emergenze fitosanitarie così devastanti.

Considerazioni

Si sarebbe portati a pensare che xylella sia ormai dappertutto. Se i territori fossero sottoposti ad un monitoraggio così esteso e puntiglioso, di certo le segnalazioni in Europa e non solo aumenterebbero. Ciò porta ad affermare che se si cerca, la si trova!

In realtà la questione è molto più complessa e articolata, con risvolti tecnici e scientifici che appaiono a volte divergere dall’approccio del legislatore e delle amministrazioni coinvolte nell’applicazione delle norme.

Xylella fastidiosa, comprende varianti molto diverse tra loro, con specie ospiti e patogenicità diverse, che si traducono in rischi differenti per le differenti specie agrarie. Le varianti sono raggruppate su base genetica in diverse sottospecie (in Europa abbiamo pauca, fastidiosa e multiplex) che a loro volta comprendono diversi genotipi, che possono avere differenze biologiche anche significative.

L’agente del declino rapido dell’olivo, la sottospecie pauca, ha diversi genotipi a loro volta raggruppati in due gruppi

- i ceppi “coffee”, capaci di infettare il caffè e l’olivo, ma non gli agrumi

- I ceppi “citrus”, capaci di infettare gli agrumi, ma non il caffè e l’olivo

In Europa fino ad ora sono stati ritrovati solo ceppi “coffee”, tra cui in particolare il famigerato ST53, che ha causato la strage degli ulivi.

Duole constatare che il recente Regolamento di esecuzione 2024/2507, pur modificando l’elenco delle specie di piante non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante, oltre alla riduzione della larghezza della zona di contenimento da 5 a 2 chilometri, prevede le stesse misure di controllo delle precedenti norme emanate quando si conosceva poco o niente del batterio in Europa, senza distinzione tra genotipi o, tantomeno, sottospecie di Xylella..

Non si tiene così conto di quanto emerso e segnalato dai poderosi programmi di ricerca promossi e finanziati dalla UE ed ai monitoraggi annuali attuati dagli stati membri. In particolare si continua ad ignorare che

- il batterio, con le sue diverse sottospecie, è molto più diffuso di quanto si supponeva 10 anni fa;

- gli effetti delle infezioni variano dall’assenza di sintomi (latenza) a quadri sintomatologici blandi, fino alla manifestazione di patologie gravi e, in alcuni casi, distruttive. Ora sappiamo che, fortunatamente, il caso più frequente sembra essere la latenza o la sintomatologia blanda, mentre le fitopatie gravi sono limitate a rari quadri epidemiologici con combinazioni particolari ceppo/specie suscettibile/vettori/clima;

- Il primo ritrovamento avvenne come conseguenza del manifestarsi dei gravi fenomeni di disseccamento dell’olivo che costrinsero a ricercare il suo agente causale. Successivamente i numerosi ritrovamenti in Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Italia, fino all’ultimo ritrovamento recentissimo della sottospeciefastidiosa a Valencia de Alcantara, in Spagna, sono invece in gran parte conseguenza delle attività di monitoraggio piuttosto che del manifestarsi di fitopatie; come precedentemente affermato, xylella si trova perché la si cerca;

- la multiplex è la sottospecie più presente con diversi ceppi, risultando essere più associata alle situazioni di diffusione endemica

- la sottospecie pauca è la forma finora più grave riscontrata;

- La manifestazione nei vigneti di forme gravi di malattia di Pierce (PD) fortunatamente non sembra essere una conseguenza obbligata dell’insediamento della sottospecie fastidiosa, che invece, pur senza l’esplosione di PD, appare essere presente in diverse aree del Mediterraneo, come dimostrato dal suo ritrovamento nelle Baleari, in Israele, in Libano, in Portogallo, in Puglia e la recentissima segnalazione nella Spagna continentale.

Un ulteriore aspetto da indagare è che finora i ritrovamenti siano avvenuti prima in mandorlo o in alcune specie della macchia mediterranea e, solo dopo l’identificazione della sottospecie, andandola a cercare, in vite.

Come precedentemente affermato, il monitoraggio in corso in Puglia, con picchi di 250mila campioni testati all’anno e un grosso programma di monitoraggio vettori, è un piano di sorveglianza che rappresenta un unicum a livello mondiale, non sostenibile a lungo termine e non esportabile sempre per ragioni di sostenibilità. Esso tuttavia è utilissimo ad acquisire dati sulla reale presenza ed impatto di Xylella nelle nostre condizioni al fine di rivedere criticamente la normativa europea di gestione del patogeno.

Visto il livello di elevata diffusione in Europa, già accertato nonostante l’intensità delle campagne di monitoraggio di gran lunga più basse rispetto alla Puglia, con la constatazione che nella maggior parte dei casi gli effetti della presenza del patogeno sono blandi, l’applicazione alla lettera di quanto previsto dalle norme comunitarie, in molti casi rischia di essere più dannosa del patogeno stesso.

Si pensi ad esempio alle aree sempre più ampie interessate dalla multiplex, per la quale il regolamento prevede l’abbattimento anche dell’olivo classificato come specie specificata, nonostante non ci siano evidenze che il ceppo presente in Puglia, analogamente alla situazione della provincia di Alicante, sia in grado di infettare l’olivo.

L’auspicio è di un approccio più realistico e pragmatico da parte delle autorità comunitarie per un ripensamento radicale del Regolamento che preveda che le strategie di contenimento non debbano essere uguali in tutti i casi, a prescindere dalla sottospecie e dalle situazioni ambientali e colturali, ma dovrebbero prevedere una maggiore flessibilità lasciando ai Servizi Fitosanitari Nazionali la facoltà di valutare e decidere caso per caso le misure più opportune, efficaci e sostenibili.

Dal punto di vista strettamente agronomico, si spera che partano corposi programmi di breeding da parte di istituzioni scientifiche con differenti competenze al fine di disporre quanto prima di germoplasma resistente che metta al sicuro l’olivicoltura mediterranea. E’ questa una strada obbligata per fronteggiare future emergenze fitosanitarie (prossima allerta: il greening degli agrumi) che minano l’agricoltura dei paesi mediterranei, le loro tradizioni, i territori e l’ambiente, al fine di scongiurare l’apocalisse che ha colpito il Salento, una volta dimora di ulivi millenari che hanno segnato la storia dell’umanità